ここは2020年までの倉庫とします。

新しいブログは下記です。どうかひとつよろしくお願いします。

『がらくたチップス』

https://garakuta-chips.com

(変なこと書いてるブログ)

『がらくたクリップ』

http://garakuta-clip.com

(変な画像が中心のブログ)

一生一度は来てくれや♪(古いな)

ついでに画像ネタブログ「がらくたクリップ」も見てくださると僕と妻が喜びますよ。妻いないけど

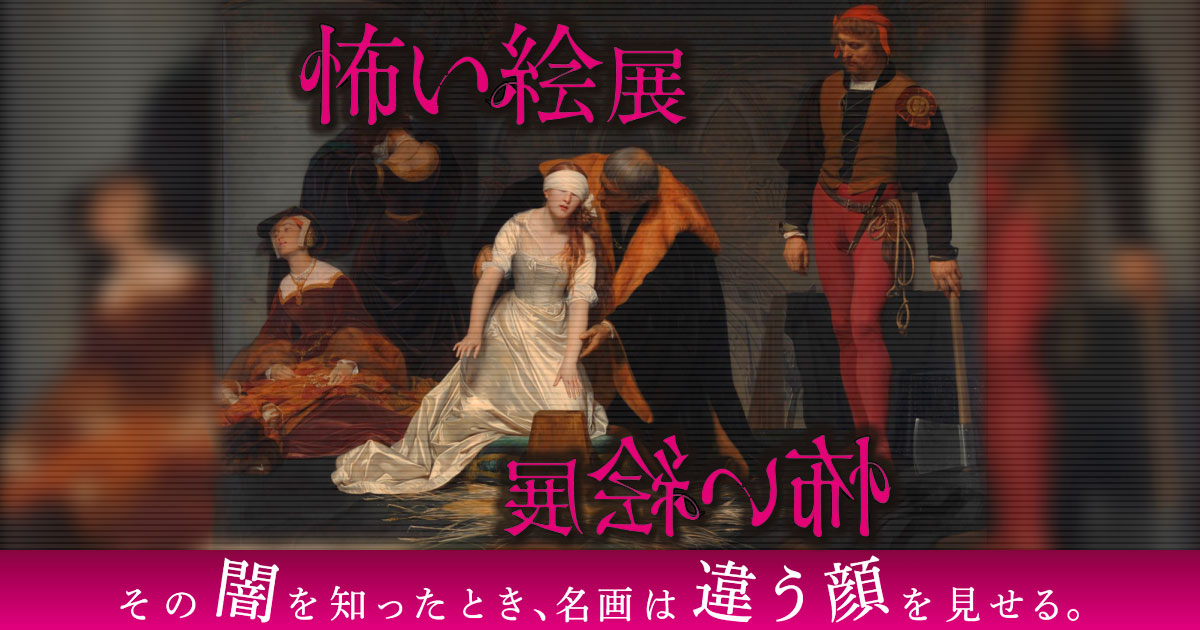

「怖い絵」展を観て特に怖かった6つの絵と注意点など【ネタバレ注意】

前略

やっぱり怖いのは、悪魔でも怪物でもなく、人間だよね!

の館長です。

「怖い絵」展が上野の森美術館で始まったので行ってきました

兵庫県で開催されているときから待ちに待ってた「怖い絵」展。

待ちきれず兵庫県に移住しようかと思ったけど、「いや、別に移住しなくても、ただ観に行けばいいんじゃね?」と気づいたところで、東京での開催がスタート!

九死に一生を得ました。(何だよ、それ)

そんなわけで、ようやく念願かなって行ってきました。恐る恐る。

まことに久しぶりの上野の森美術館です。 到着。 壁面には大きく「怖い絵」の数々が。 僕が鑑賞を終えて会場を出たのは16時だったんだけど、その時点でこんなに並んでいた。(平日、火曜日) しかも入場までの待ち時間が20分です。これでは鑑賞できる正味の時間は1時間もありません。

Twitterにも書いたけど、

行ってきた!これは見ごたえあり! 全部観るのに3時間かかった!

— 館長 (@G_Chips) 2017年10月17日

16時の時点で入場待ちでかなり並んでたけど、1時間じゃとても観きれないので余裕ある日に出直すことをオススメしたい。#怖い絵展 #怖い絵 #怖い絵展に行って来ました https://t.co/IBLHEUoO81 pic.twitter.com/1iTK1Yi02M

僕は全部を観るのに3時間かかりました。

これが時間かけすぎなのか、平均的なのかは分かりませんが、自分としては特にゆっくり観て回ったつもりはなく、ましてや途中で長いウンコタイムをとったわけでもなく、解説や音声ガイドをしっかり見聞きしていたら、この時間だったのです。

おまけに会場内はたいへん混雑しているので、観たい作品がすぐ観れるわけでもない。

展示されている作品は80点ほどだと聞きましたから、1作品に1分かけただけでも1時間20分5秒です。(5秒は誤差)

サーッと流して観ればいいという人や、どこぞのバカップルみたいにただイチャつきに来ただけのような場合を除き、やはり最低2時間は確保して行ったほうがよろしいかと思うのです。

それにしても、絵も観ないでイチャイチャしてるバカップルってのはどういうことですか!

おまえらこそ、ジェーン・グレイの代わりに処刑されてしまえ! って言いたかったけどこらえたよ、わたしゃ。

激しく混雑してるもんだから、終始、係員たちが叫んでいます。

「一歩、左に動いてくださーい! 立ち止まらないようにしてくださーい!」

「館内、行き来は自由ですので、空いてる所から先に観てくださーい!」

これらの言葉にはダマされないようにしましょう。

こちとら動きたいのはやまやまなんだけど、動けないんだってば。

なのにずっと背後で叫ばれてるのは気分がよろしくない。

実際うるさくて音声ガイドのジャマになるし。

言うとおりに、空いてる所から観ようと思って、順序を無視して先のほうへ行ったら、やっぱり混んでる。

それで仕方なくまた元に戻ると、さっきより混んでる!

それに、作品の順番を飛ばして例えば 1,2,3,4 のうち 3 から観てみると、1,2を前提に描かれていたりして、けっきょく順番どおりに観ないと意味分かんなくなってしまう。

要するに、どこも混雑必至。空いてる所なんて無いし、作品は順番どおりに観るものなのだ。

係員の叫びには耳を傾けず、順序を死守して観て回ったほうが、つまるところ時間の節約にもなると思われます。

(他に、メモ等をとる場合は鉛筆のみ可、シャープペンシルは不可、などの一般的な決まり有り)

唯一、このコーナーでは撮影OKです。 いや、OKというより、じゃんじゃん撮ってSNSにもどんどんアップしよう! というコーナー。

で、このコーナーのアイデアがステキ。

作品の一つである「オデュッセウスに杯を差し出すキルケー」に描かれたオデュッセウスの代わりに、僕らが鏡に映り込むカタチで撮影するのです。 キルケー様。僕もいちおう自分を入れて撮ってみたけど、あまりに情けないおどおどしたオドオドッセウスに写っちゃったので、誰にも見せないことにします。

音声ガイドは吉田羊が担当。

「怖い絵」の著者であり本展の特別監修を務める中野京子氏いわく、

とにかく絵は感じるよりも知ったほうが面白い。

これまで日本の美術教育では、「見て感じる」ことを良しとしてきた。

しかし、本来画家が作品に込めた意味が正しく理解されないまま、「よくわからない」と絵画鑑賞を諦めてしまう人も少なくない。

この傾向に疑問を抱き、「読む」絵画鑑賞を提唱した美術書――それが作家・ドイツ文学者の中野京子氏が2007年に出版した『怖い絵』である。

そうなんです。僕も長いことそう教わってきました。

まさに、

――そんなふうに。

「理屈じゃない、感性をもって鑑賞しろ」みたいに。

これに真っ向から異議を唱えるカタチで自身の本を出したり、今回の展覧会を監修した中野京子さん。

中野さんの「絵は、知って観たほうがずっと面白い」という言葉に大きく共感した僕は、今まで音声ガイドの類いは使ったことがなかったのだけど(ケチってたことも確か)、今回は絶対に使おうと決めていました。

この吉田羊の音声ガイドがまたとても良かった。

この人こんなにいい声だったっけ? と認識を改めました。

艶があって適度に “湿度” のある語りが、とても心地よかった。

「吉田羊が、寝る前に枕元で絵本を読み聞かせてくれる権利」ってのが売られてたら、1万円までなら買い取りたいくらい。(←シブチン)

いや、枕元で「羊が一匹、羊が二匹、(吉田)羊が一人……」って唱えてくれる権利でも可。

そんなわけで、この展覧会に関しては、中野京子さんの言いつけを守ってみるという意味でも、また、吉田羊の語りを聞いてみるという点からも、音声ガイドを使うことを強くオススメする次第です。

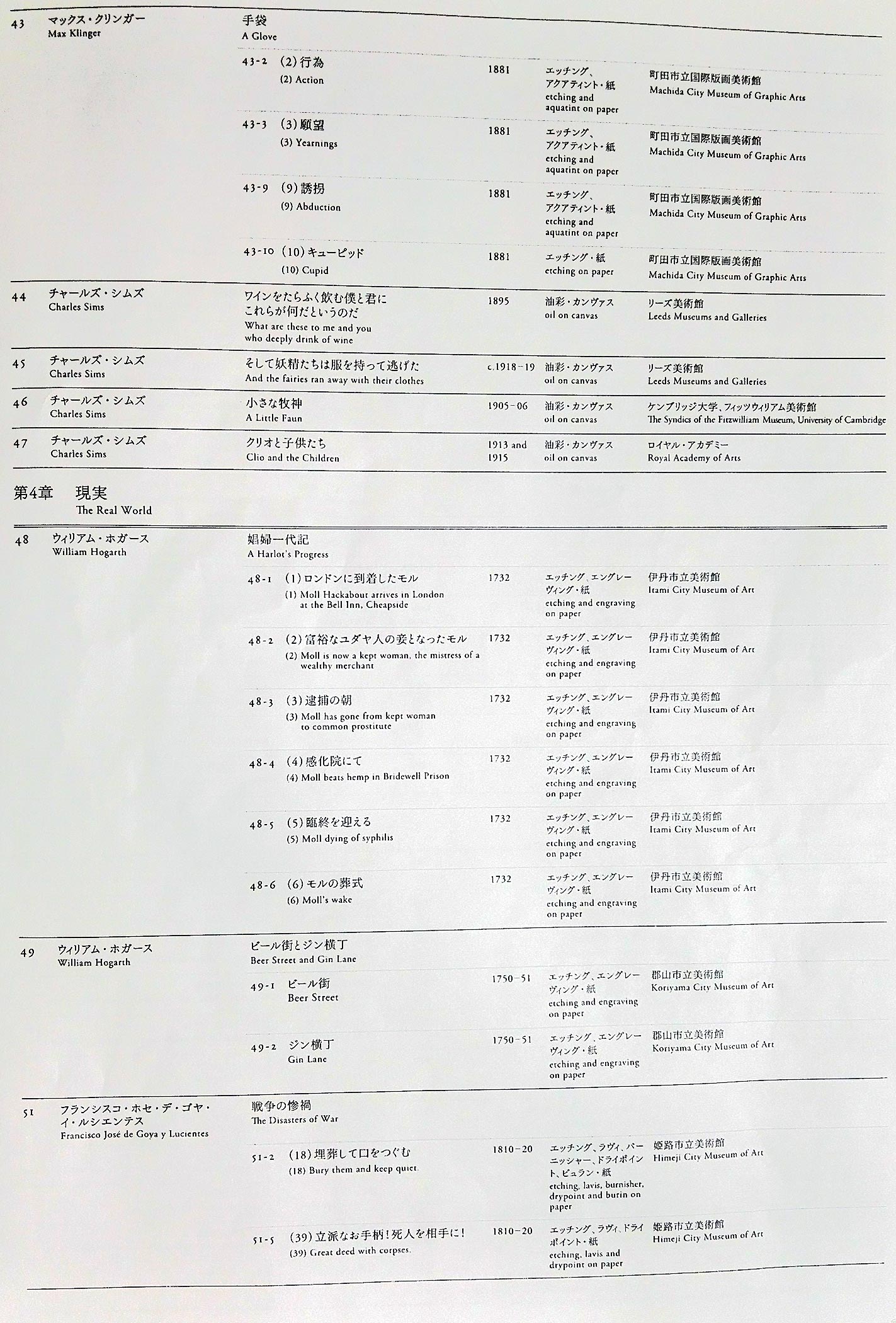

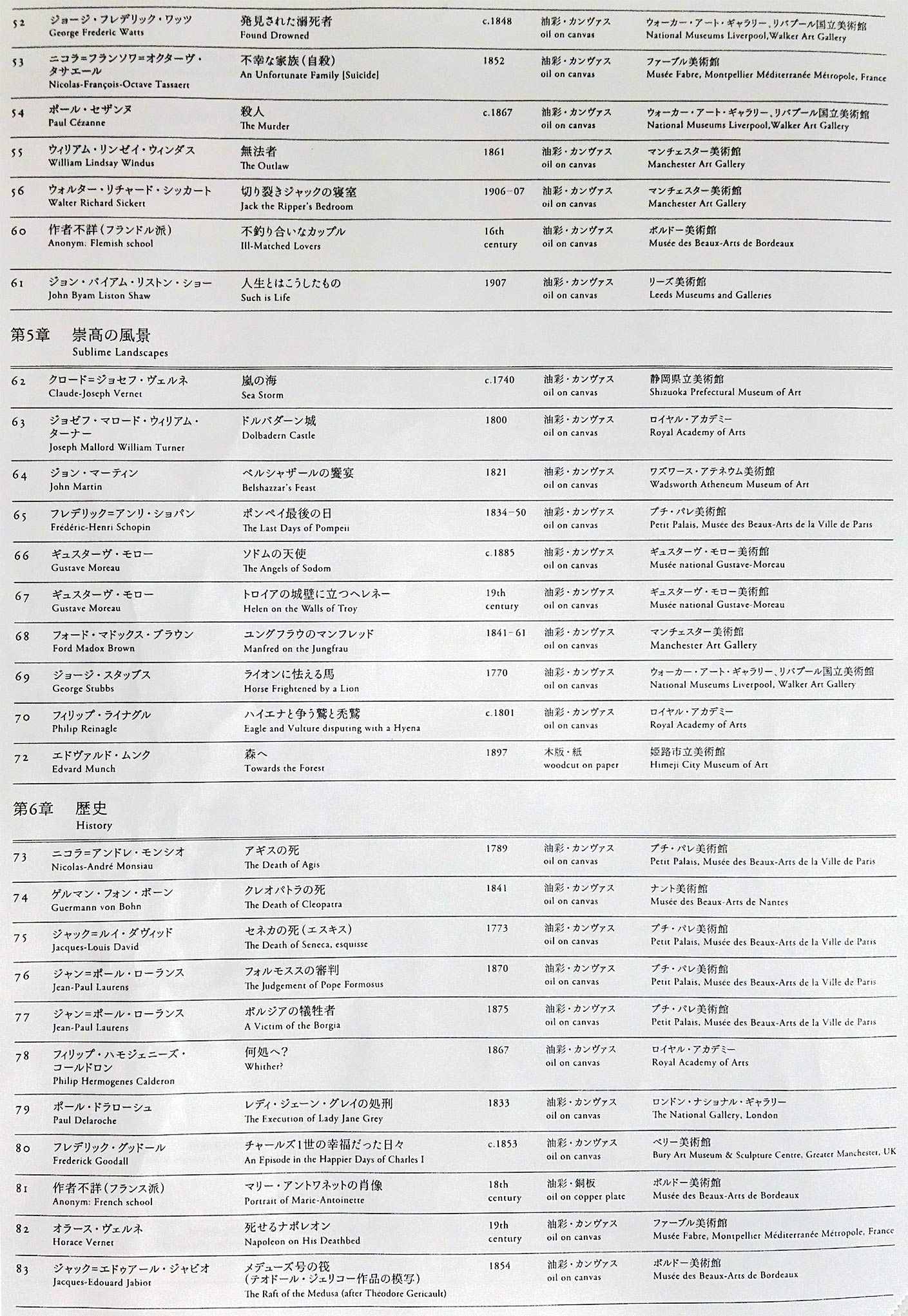

展示内容

- 第1章:神話と聖書

神の意志や気まぐれに翻弄される人間の悲喜劇を描いた絵画 - 第2章:悪魔、地獄、怪物

悪魔や地獄のイメージや、それに近接する怪物を主題に描いた作品 - 第3章:異界と幻視

我々の住む世界の自明性を脅かすさまざまな異界の表現を紹介 - 第4章:現実

死の場面を中心に、現実の中に存在するいくつもの闇を描いた絵画 - 第5章:崇高の風景

「崇高」の美学を反映した作例を取り上げ、その背後に隠された不安や恐怖の感情を読み解く - 第6章:歴史

歴史を彩る悲劇的なエピソードや運命に翻弄された人々の姿を描いた作品

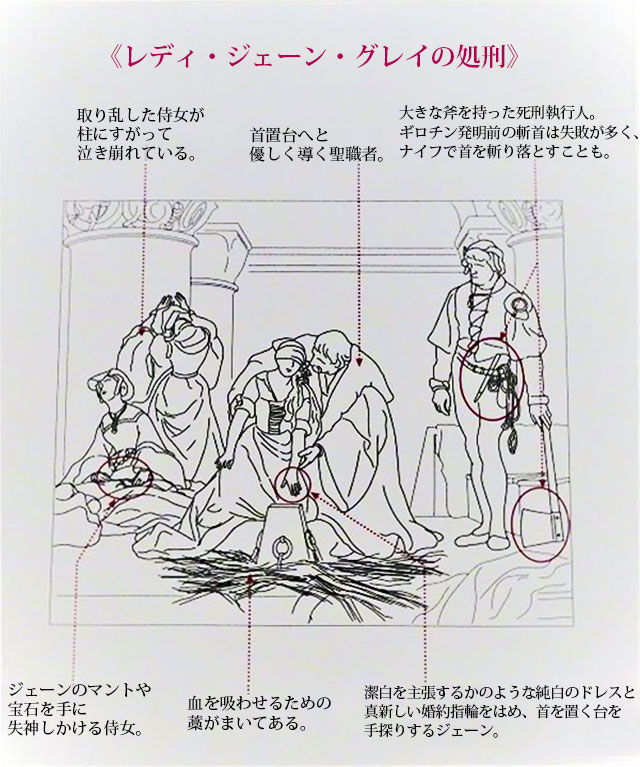

ヘンリー8世の姪の娘として生まれたばかりに政争に巻き込まれ、望みもしない王冠を被せられたあげく、在位わずか9日間、16歳の若さで死なねばならなかったジェーン・グレイ。

この絵画には「9日間の女王」とも呼ばれる彼女が、今まさに処刑されようとしている風景が描かれている。

手探りしている首置台に触れれば、彼女は司祭の助けをかりてそばに身を横たえ、処刑人の大きな斧の一撃を受ける。

下に敷かれた藁は、おびただしい血を吸いとるためのもので、首がころがる様をも想像させる。( 「怖い絵」展が兵庫&東京で開催 - Peachy より)

80点にものぼる展示作品の中でもひときわ目立ち、圧巻なのがこの『レディ・ジェーン・グレイの処刑』。

縦2.5×横3メートルとサイズも非常に大きく、観る者を圧倒します。

写真かと思うような精緻さと、美しいとしか言いようのない質感には、ため息が出るというより肛門がゆるみます。実際ゆるみました。ごめんなさい。

中野京子氏も「この絵が展示できないんなら、この展覧会やらない!」と言ったそうですが、それもそうでしょう。

この絵を観るためだけでも行く価値がある、と言えるかも。

ただ、この絵は事実を描写したものではなくて、作者ドラローシュがジェーン・グレイの悲劇へ思いを馳せ、想像力をもって描いたものだということを解説で知ると、単純にそのときの様子を克明に描いた絵があるなら、それも観てみたいと思った。

実際は屋内ではなく屋外で処刑され、白いドレスではなく黒だったそう。

展示の最後にジェーン・グレイの処刑にまつわる話をムービーで流していましたが、そこには一瞬、黒いドレスのジェーン・グレイが処刑される様子を描いた絵が映りました。

その絵をあとからネットで探してみましたが、どうしても見つからなかった。

似た絵で見つけたのがこちら。

僕にとっては、「怖い絵」という観点からすると、こっちのほうがずっと怖い。

『レディ・ジェーン・グレイの処刑』は、「怖い」というより「悲しい」。

で、そのモニュメントのこれ。

もっと他にモチーフになるものは無かったんでしょうか?(笑)

なんでよりによって座布団?

笑点の賞品じゃないんだから。

笑点の賞品なのかもしれないけど。

特に怖かった絵を6つ、あげておきます

魔女キルケーの背後の大きな鏡には、部下たちを探しに来たオデュッセウスの姿が映し出されている。

部下はといえば、キルケーの美貌に惑わされ、勧められるまま薬草を煎じた魔酒を飲んで豚に変えられていた(彼女の足もとと椅子の後ろにうずくまっている)。

面白いことに、オデュッセウスとキルケーはこの出会い後たちまち恋に落ち、1年以上も共に暮らす。

別れに際してキルケーは、この先の航海で待ち受けるセイレーンから身を守るためには、彼女たちの歌声を聞かないよう蜜蝋で耳栓をすべし、と忠告してくれたのだった。(中野京子氏の解説より)

オデュッセウスは、ヘルメスから授かったという、魔法を無効化する薬(モーリュ/薬草)をあらかじめ飲んだため、キルケーの魔法にはかからなかった。

何が怖いって、このキルケー様が色っぽすぎるんですよ。

本物の絵はもっともっと色っぽい。特に胸元。要するに乳!

この美女にこんな格好で酒を勧められたら、断れるわけがない。

あとさき考えず飲んじゃうな。豚になろうと飲んじゃうな。

ブヒッ。

どうやら飲んじゃったな。

猟奇連続殺人鬼の元祖とされる「切り裂きジャック」は、19世紀末のロンドン貧民区に突如として現れ、5人の街娼を惨殺して忽然と消えた。

当時から犯人捜しは盛んで、容疑者として取り沙汰された中には、ヴィクトリア女王の孫クラレンス公を始めとして、宮廷侍医、弁護士、外科医といった社会的地位の高い人々も多かった。

画家もいた。しかも有力容疑者として。それが本作を描いたシッカートだ。

シッカート犯人説は、近年再び脚光を浴びている。ベストセラー作家P・コーンウェルが7億円もの私費を投じ、当時の資料や新たなDNA鑑定によって、彼こそ真犯人と名指ししたからだ。

真相はまだ不明とはいえ、確かなことが一つある。シッカートが切り裂きジャック事件に異様なほどのめり込み、事件にインスパイアされた絵をいくつも描いていることだ。本作もまた、ジャックが一時住んでいたとの噂を聞いて、わざわざ借りた一室だ。ベッド、窓、ドレッサー、ドア……人はいない。いないにもかかわらず、何かしら危険な気配に満ちているのは、絵筆を持つ画家の強い思いによるのだろうか。(中野京子氏の解説より)

正直、何がなんだか分からない絵だ。

窓らしきものだけは分かるのだけど、その窓辺にマントを着た切り裂きジャックが立っているのかと思いきや、誰もいないという。

人らしきものがドレッサーなのかな?

何がなんだか分からないのでよくよく見ようとしちゃうんです。

そうするとこの絵に引き込まれてしまう。

引き込まれると、切り裂きジャックの部屋に自分がいるような錯覚を起こしてしまってさあ大変!

そのあとも、怖くなるから切り裂きジャックのことは考えないようにするんだけど、切り干し大根を見ると思い出しちゃうんだ。なんか語呂が似てて。

18世紀半ばのロンドン。貧民街では誰も彼もが(子供までも)安酒ジンを飲み、地獄さながらの様相が繰りひろげられている。

中央の階段に腰掛けた、見るからに荒んだ酔いどれは子持ちの娼婦。素足に梅毒の腫れ物を浮かべ、嗅ぎ煙草をつまもうとして、授乳中の我が子が転落しても気づかない。

そばには前後不覚に酔いしれた元兵士がいる。彼の籠から反ジン・キャンペーンのチラシが覗く。

後ろの建物は質屋で、ボロボロの服を着た女が鍋を見立ててもらっている。

右のほうでは酒屋の前に人だかりができていて、暴動寸前といった様子。

酒屋の奥は床屋だが、二階の部屋で店主が首を吊って死んでいる。(中野京子氏の解説+α)

なんだかんだで現実がいちばん怖い。貧乏が怖い。病気が怖い。人間が怖い。――それを突きつけられるような絵(版画)。

ジンを焼酎に置きかえれば、今の日本にだって見られる風景というのが怖い。

ソドムはソドミー(男色、獣姦)の語源なので比較的よく知られていよう。旧約聖書に登場する悪徳の町の名だ。神はソドムに二人の天使を遣わせた。天使が美しい男を装っていたため、堕落したソドムの男たちに襲われそうになり、ロトがかくまう。これを良しとした神はロト一家だけは救い、町に硫黄の雨を降らせて壊滅させた。神の怒りの凄まじさ、火山の噴火を彷彿とさせる硫黄の雨、栄えていた町の消滅――異教の町ポンペイが発掘された時、多くの人はソドムと重ね合わせたであろう。

象徴主義の画家モローの描写は幻想的だ。切り立った崖の裾にソドムの町が広がり、赤い火の川が流れ落ちる。長剣(正義の象徴)を握った天使が中空に浮遊し、灰燼に帰すソドムを見下ろしている。

異様なまでに巨大な天使だ。彼からすれば、人間など蟻と変わらない。

日本人が抱く天使のイメージは、人間を守り助けてくれる優しい存在だが、聖書における天使は字義通り神の御使いであり、神が殺せと命じればジェノサイドも辞さない。苛烈なものだ。(中野京子氏の解説より)

解説にあるように、天使っていい人(人じゃないけど)だと信じていた。

また、神もいい人(人じゃないけど)だと信じていた。

なのになのに、どちらも自分に不都合となればジェノサイドも辞さないとは……。

いくら堕落した町といえども、その町を全滅させるなんてことが許されるのだろうか? たとえ神であっても。

僕が描いていたイメージとはあまりに違いすぎる神や天使の本質に恐怖した。

二人の天使のとてつもない巨大さが、恐怖に拍車をかける。

歴史を司る女神クリオが紐解く物語に聞き入る子供ら。

牧歌的な風景の中で憩う子供と女神は一見平和と幸福の象徴に思えるが、女神が開く巻物は血に染まっている……。

チャールズ・シムズはもともとクリオが子供たちへ物語を聞かせる場面を描こうとしていたようだが、第一次世界大戦によって自分の息子を亡くすという悲劇に見舞われ、1915年にクリオの巻物を血の朱で染めて、不気味な作品にしてしまった。

歴史が血塗られていると絶望したのか、シムズは十数年後に精神を病み自殺する。もとの絵が明るく優しい雰囲気であるだけに、含まれる闇がいっそう際立つ。

巻物の血に気づくまでは「なんてのどかで綺麗な風景なんだろう」と、この絵のどこに「恐怖」があるのか不思議だった。

最初から血を描いたわけではなく、息子の死という悲劇のあとに描き足されたというところがいっそう悲しく怖い。

モッサはセイレーンを最古の伝承どおり怪鳥として描く。しかし受ける印象はきわめて現代的だ。感情の欠落した大きな目、その目の周りの濃い化粧、眉のライン、カールした人工的ヘアスタイル、豪華な毛皮のマントと見紛う翼の描写……日本の漫画との共通項も感じられる。

このセイレーンは溺死者を喰う。鮮血が紅のように唇を染め、そのまま顎、首筋、胸元へと滴り落ちてゆく。禍々しくも装飾的な鳥脚の先には鋭い鉤爪が生え、先端は血にまみれている。羽毛にも血痕が飛び散り、惨劇を想像させる。

美とグロテスクの混淆こそが、本作の魅力だ。

奇妙なことに、背景はセイレーンの住処たる地中海の孤島ではなく、モッサの生まれ故郷ニース。座礁した赤い帆船の周りには、駅舎や大聖堂など現存するニースの建築物が水没し、悪夢のごとき非現実感をかもしだす。(中野京子氏の解説より)

これは何が怖いって、セイレーンがベッキーだからだ。

僕が昔からずっとベッキーに抱いていた “言いようのない恐怖” ってのが、この絵にあったんだ! と発見できたのは収穫でした。

ベッキーだと思った人は多いようで、「ギュスターヴ=アドルフ・モッサ 飽食のセイレーン」で画像検索をすると……

以上の作品については、「読める怖い絵 ポストカード」というものを購入しました。

気になった作品、気に入った作品があったら、そのポストカードを購入して解説を読みつつ鑑賞すれば、さらに理解が深まり楽しめますね。

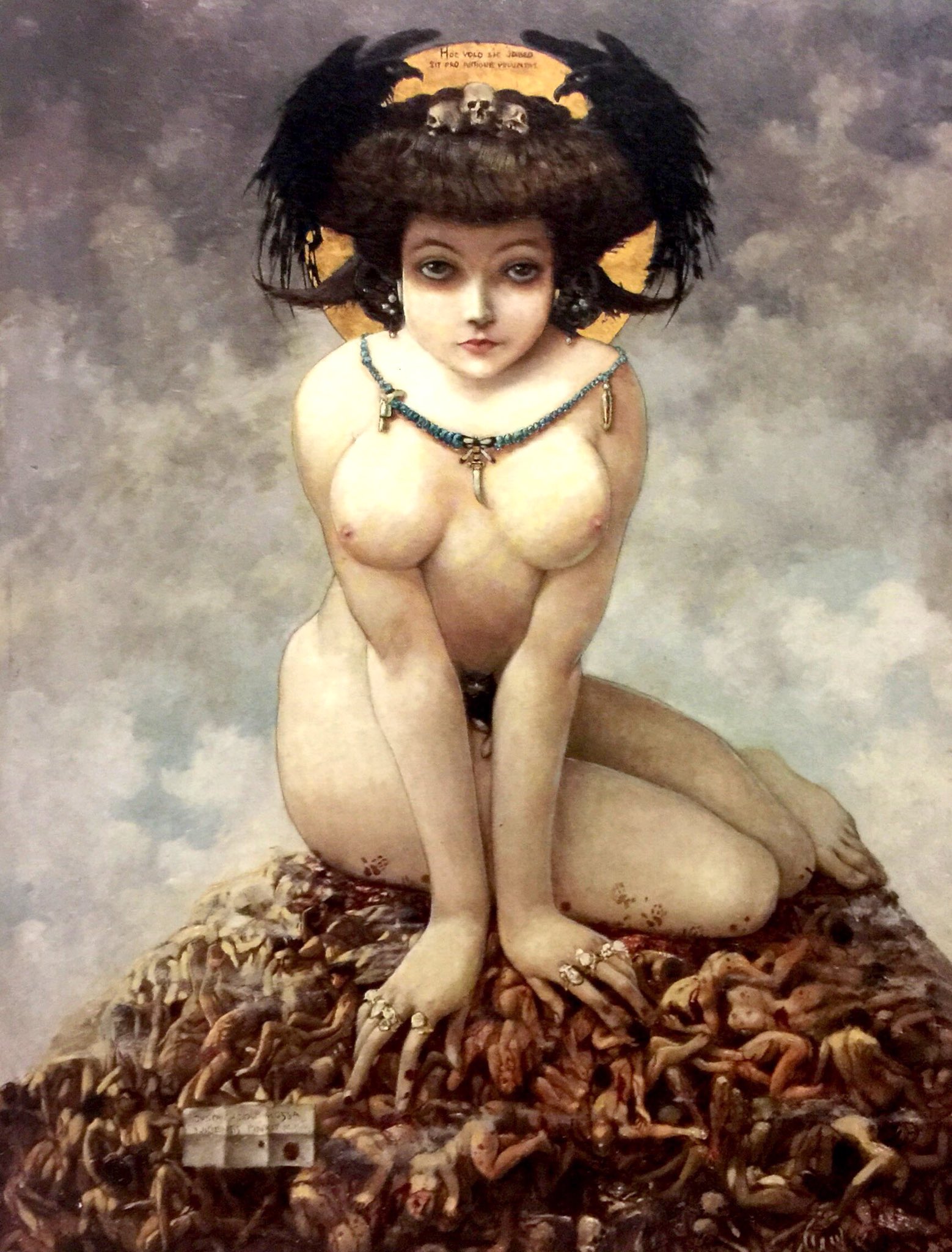

そうそう、上記《飽食のセイレーン》の作者、ギュスターヴ=アドルフ・モッサの他の作品で印象的なものがありました。

それがこの《彼女》。

本作は、「マン・イーター」男を喰う女です。

なんというグロテスクな絵画でしょう。女性の下には、累々と横たわる人々の山があります。ところどころに滴る血。人間の山に横座りする彼女の腰のあたり、腕と腕の間に猫が顔をのぞかせています。不吉な指輪、首飾りには、剣や拳銃、棍棒が付いています。

頭には3つの髑髏と2羽の鴉がいます。

頭上には、「これが私の命令だ。私の意志は理性にとってかわる」というラテン語の語句。

これは、1―2世紀のローマ風刺詩人ユウェナリスによるものです。

彼女は光背のような金色の円を背負い、まっすぐにこちらを見ています。

暗雲の立ち込める空、すべてが不吉な絵画ですが、彼女の人形めいた顔と幼児体型からか、コミカルな雰囲気も感じられます。

死屍累々を下に敷きこちらを見据える「マン・イーター/男を喰う女」ですから怖いのは当然、と思われますが、解説にもあるように、どこかコミカルさもにじみ出ています。

いや何よりも、彼女の豊かなお乳のおかげで、恐怖なんかかき消されてしまうのです。

お乳の前には、恐怖さえも無力――そんなことを僕らに教えてくれる本作。( “僕ら” でなく、僕だけかもしれませんが)

どうかぜひ実物を観に行って、お乳の偉大さを身をもって感じていただきたい。

乳よあなたは強かった。

―― へのコメント。

ブログ村 ネットブログ

ブログ村 ネットブログ